《4》各々の書籍の概要と、李信恵への反論

5冊の書籍には、私たちの取材の範囲の広さを反映し多くの人物が登場する。各人が持論を展開し、真相究明に役立った。

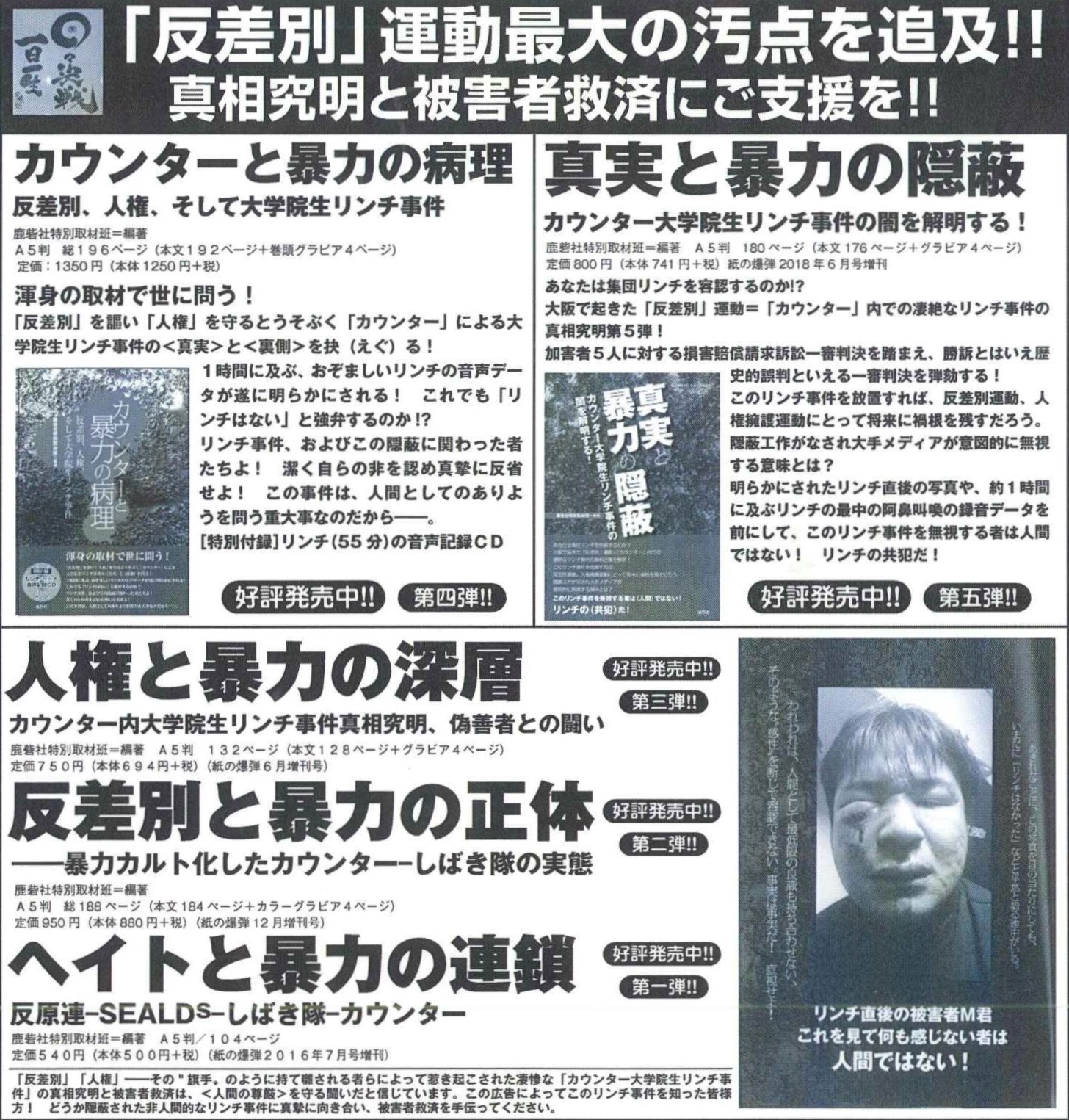

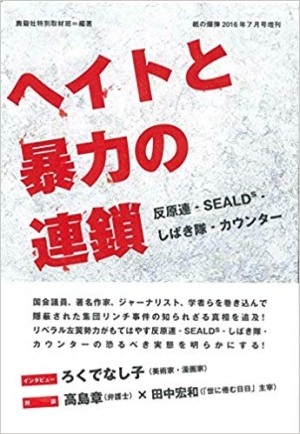

(1)第1弾本『ヘイトと暴力の連鎖──反原連・SEALDs・しばき隊・カウンター』

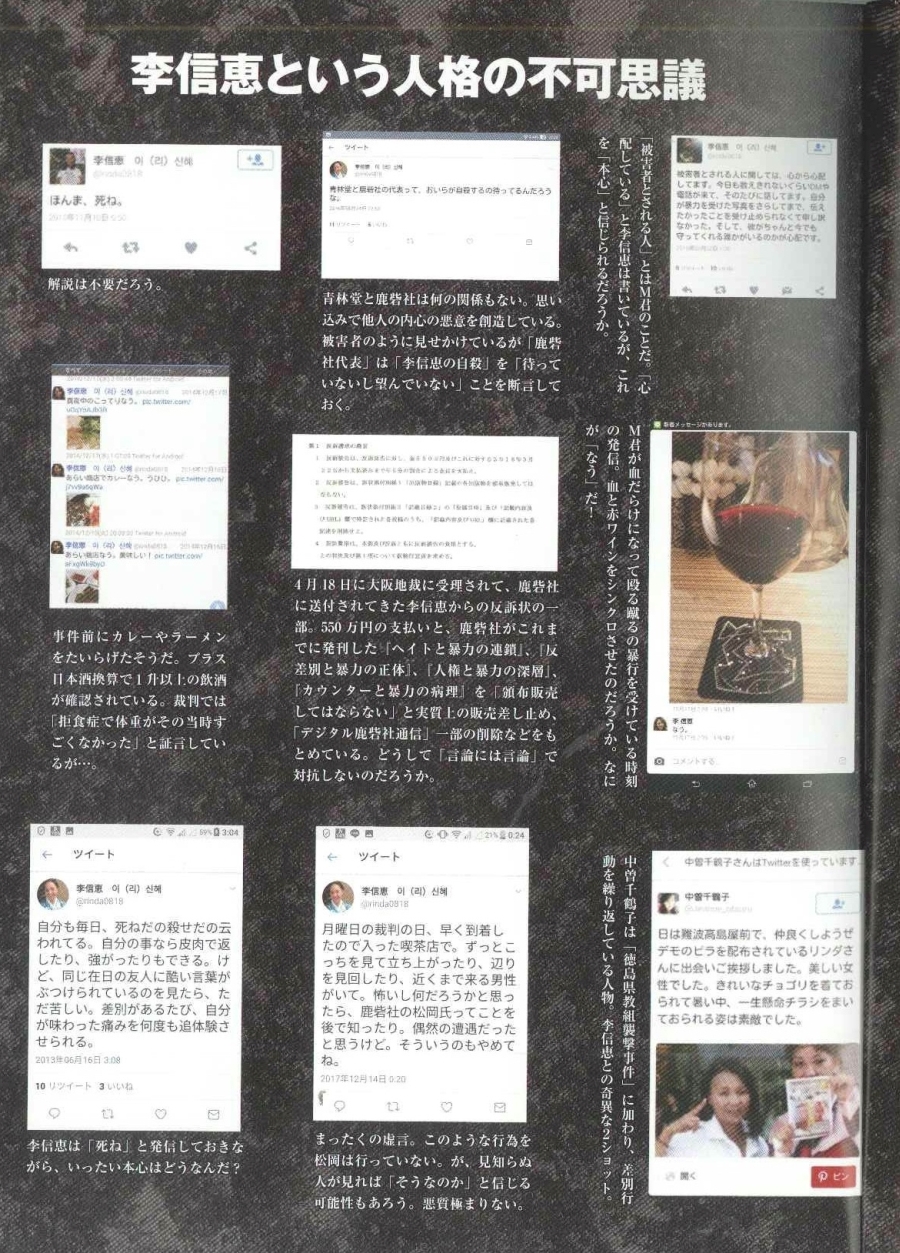

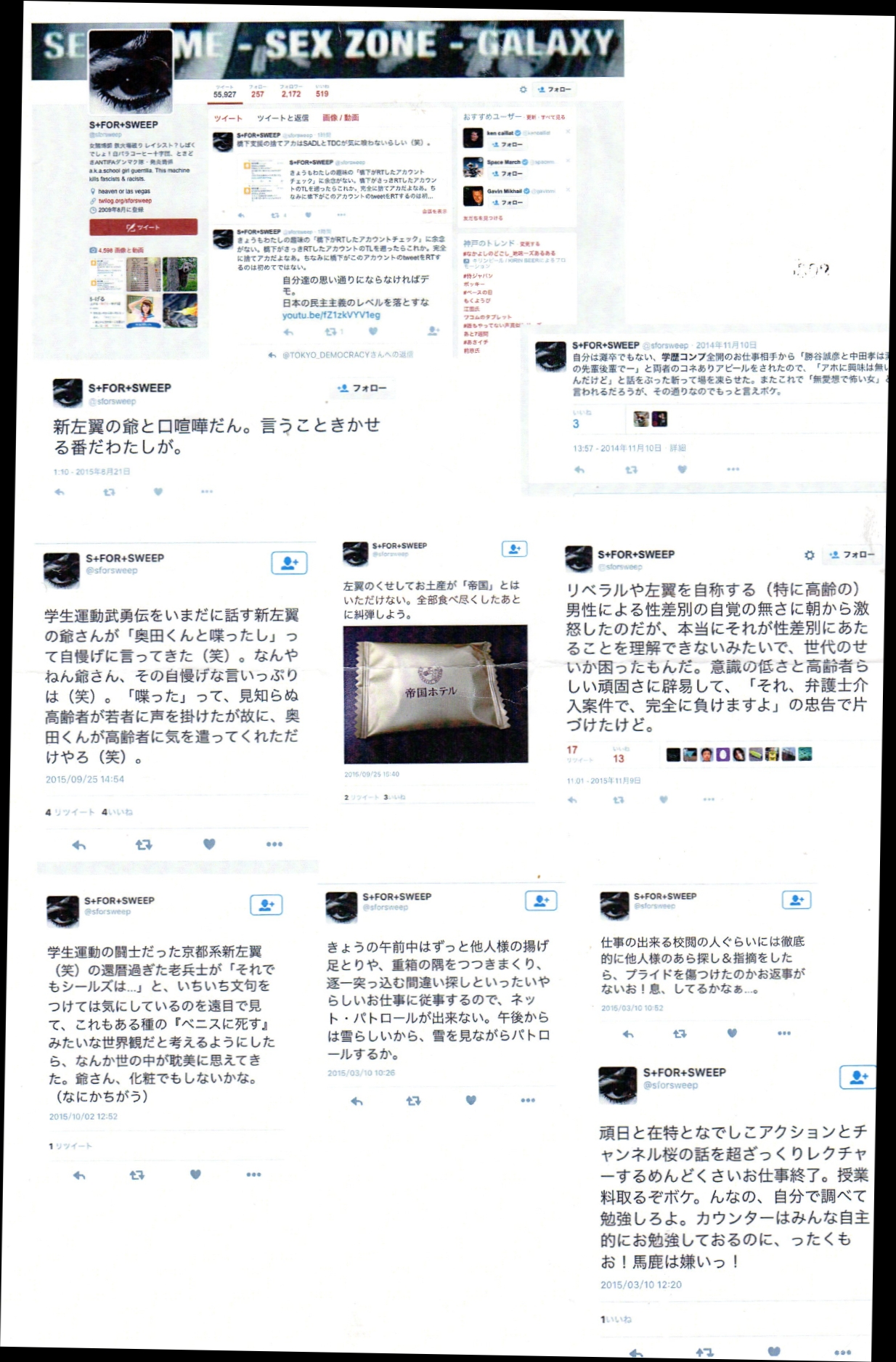

取材はまだ初期の段階の成果である。前記の、①M関係者からもたらされた資料の読解と解析。②リンチ被害者M本人への面談と聴取。③Mをサポートしてきた者らへの取材。④李信恵本人への取材(拒否)を一通り行い、また⑤李信恵支持者や彼女と連携する者らへの取材にも着手し、事件と、事件後の様子が概略把握できた。これには、リンチ事件に関心を持ち、李信恵らの所業を批判し、そのことで李信恵らから激しい誹謗中傷攻撃をされた、ろくでなし子(漫画家)、高島章(弁護士)、田中宏和(ネットブロガー)、合田夏樹(自動車販売会社経営者)らが名を出して登場し協力、みずからの体験に基づき証言した。本書発行の前に起きた不可解な2つの出来事(李信恵が関与したリンチ事件を記事に採り上げながら李信恵支持者らからの抗議で記事を撤回し謝罪した『週刊実話』問題、これまで協力者として振る舞っていたミュージシャン趙博の裏切り)についても記述した。

また、事件の概要、リンチの最中の音声の一部書き起こしなども掲載している。本書で李信恵が「不法行為」として訴状で挙げているのは6箇所(略)だが、あらためていちいち精査したが全て綿密な取材に基づいて記述した事実であり公正な論評である。これらのどこがどう問題なのか、私たちには理解できない。逆に李信恵に釈明と反論を求める。

(2)第2弾本『反差別と暴力の正体──暴力カルト化したカウンター‐しばき隊の実態』

この頃になると取材・調査もかなり進み、それを誌面に反映した。また、第1弾本を同封し、李信恵周辺の者、李信恵に連繋する者、特段李信恵を支持しなくても私たちが意見を聞きたく思ったジャーナリスト、大学教員など計40名に質問書もしくは取材申込書を送付した。

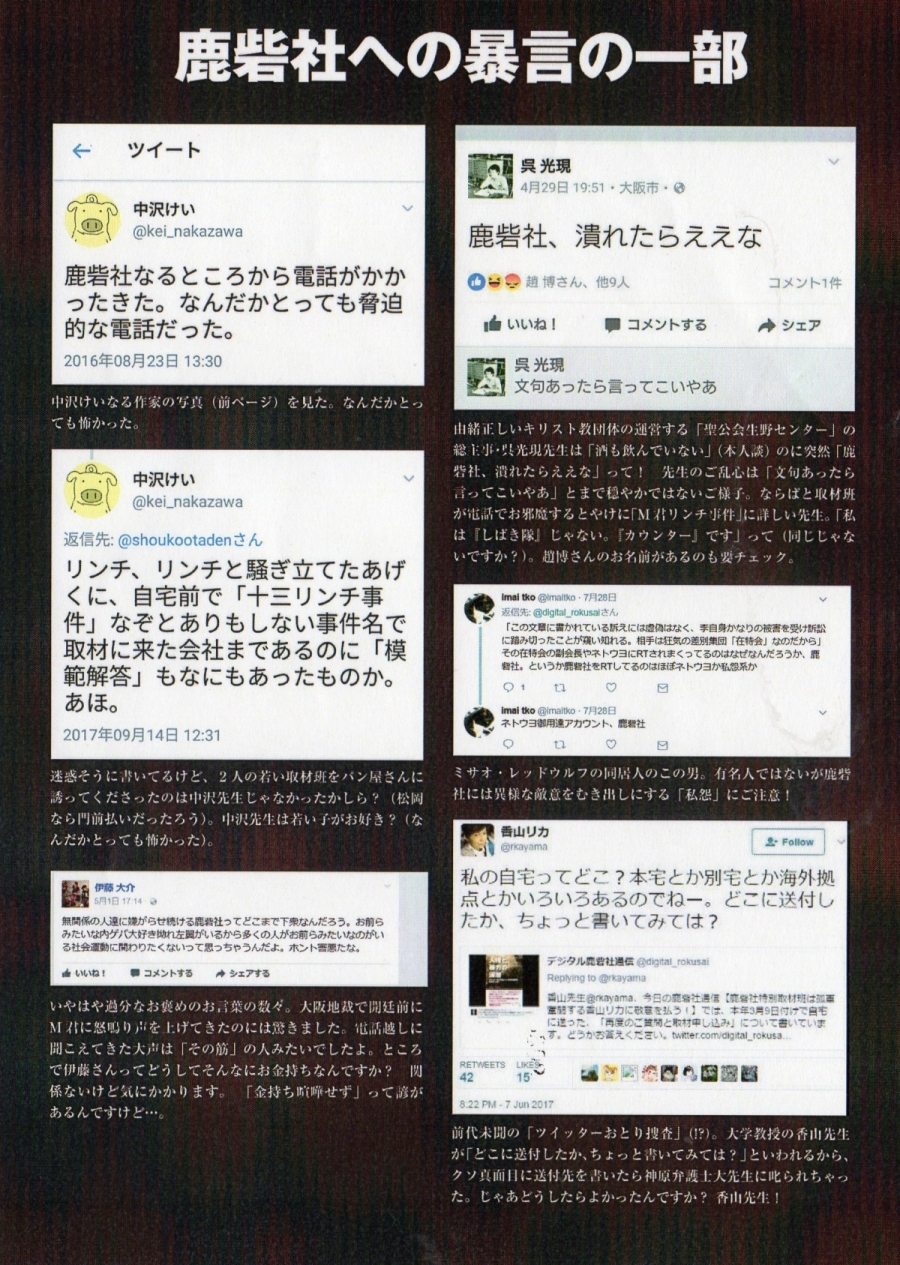

送付した者の名は、同書「4」42ページから101ページに記載し、うち李信恵の裁判を支援する会事務局長の岸政彦(当時龍谷大学教授)に直接取材した。また安田浩一(ジャーナリスト)、西岡研介(ジャーナリスト)、金光敏(コリアNGOセンター事務局長)、中沢けい(作家、法政大学教授)、金明秀(関西学院大学教授)、秋山理央(カメラマン)らには電話取材ができた。他は無回答で、同書161ページに名前を列挙し次回出す本であらためて取材することにした。

また、第2弾本には、寺澤有、佐藤雅彦の2人のジャーナリストも参画した。寺澤は、リンチ被害者Mに同情したことで、李信恵支持者らからの激しい攻撃を受けた合田夏樹への、国会議員の宣伝カーを使ったとの疑いのある自宅訪問脅迫(未遂)事件を取材し、李信恵支持者で最も過激といわれる「男組」関係者と思しき石野雅之(団体職員)、高野俊一(フリーライター)らを対面取材している。

さらに第2弾本で最も話題になったのは、水面下でハンドルネームITOKENこと伊藤健一郎らが作成した、「『暴行事件』のあらまし」を記述した「説明テンプレ」と、李信恵らへの経済的支援を呼びかける「声かけリスト」である。リンチ事件後の李信恵や彼女の支持者らの蠢きが判る。

ここでも李信恵は「不法行為」として3箇所を挙げているが、これらも綿密な調査・取材に基づく記述であり公正な論評である。

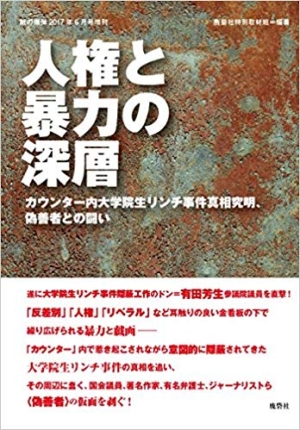

(3)第3弾本『人権と暴力の深層──カウンター内大学院生リンチ事件真相究、偽善者との闘い』

本件リンチ事件の調査・取材・編集に着手して以来、李信恵を支持する者らへの直接対面取材を試みてきたが、今回、李信恵の背後に居てリンチ事件の実相を知る大物として有田芳生(参議院議員)、中沢けい(作家、法政大学教授)に直接対面取材することができた。また、リンチ事件のキーパソンの1人でもある師岡康子(弁護士)らにも電話取材を試みたが、すぐに切られた(この様子も記述している)。リンチ被害者Mが提訴した訴訟、この訴訟(対李信恵第1、2訴訟)の李信恵代理人の上瀧浩子(弁護士)は、リンチ被害者Mとも一時は「友だち守る団」というグループで一緒だったこともあるが、短いながら取材に応じてくれ、この様子も記載している。

さらに、佐藤圭(東京新聞デスク)は嫌々ながらも長時間のインタビューに対応してくれた。

こういうことがあり、もう少し予定した項目(具体的には、第4弾本に記載している藤井正美の件)があったが作業が遅れていたこともあり、急遽発行することにしたのである。だから、第2弾本よりもページ数が少ない。

また、本件には多くの在日の人たちが証言してくれたが、その一例として、この第3弾本には、ある在日女性の長時間インタビューが掲載されている(第3弾本64ページから76ページ)。

この第3弾本に対しても李信恵は「不法行為」として3箇所挙げているが、これも事実を記述したのであって、失当である。

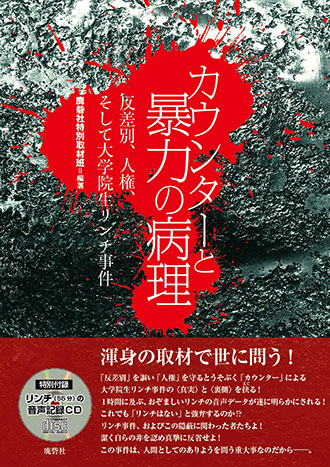

(4)第4弾本『カウンターと暴力の病理──反差別、人権、そして大学院生リンチ事件』

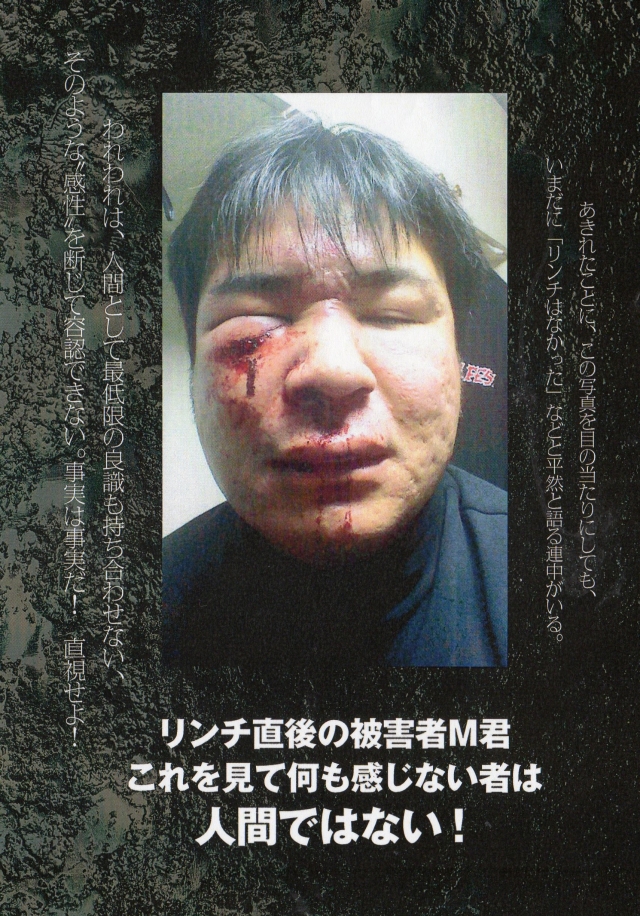

第4弾本は、リンチ被害者Mが、李信恵らリンチの現場に同座した5人を訴えた訴訟の一審判決直前に発行されたものである。私たちがリンチ事件の被害者支援と真相究明を開始して2年近くとなり、これまでの調査・取材・編集の一定の成果をまとめ、特筆すべきは、巻頭カラーグラビアにリンチ直後の被害者Mの顔写真を掲載し、さらにリンチの最中に被害者Mが必死に録音した音声データのCDを付けたことだろう。誰が見ても、また裁判官も血の通った人間ならば、また一般人の常識と感覚を基準とするというのならば、酷いと感じるはずだし人権を蔑ろにするものだと思うはずだ。李信恵が頻繁に口にする「人権」を李信恵みずからが否定する証拠と言わざるをえない。

さらに、李信恵が極右団体・在特会らを訴えた訴訟「反ヘイト裁判」に李信恵の立場で裁判所に意見書を提出した前田朗(東京造形大学教授)が「反差別運動における暴力」との題で『救援』(2017年8月10日号)に寄稿した一文が転載されている(第4弾本83ページ)。前田は、李信恵らによってリンチ事件が発生したことを、ずっと知らなかったが、鹿砦社が発行した第1弾本から第3弾本を読み、次のように述べ私たちの調査・取材・編集活動を評価している。

「本書(注:前田は第1弾本から第3弾本の3冊をまとめて「本書」と表現している)のモチーフは単純明快である。反差別運動内部において暴力事件が発生した。反省と謝罪が必要であるにもかかわらず実行犯は反省していない。周辺の人物が事件の容認・隠蔽に加担している。被害者Mは孤独な闘いを強いられてきた。このような不正義を許してはならない。」

「本書の問題提起は正当である。ヘイトスピーチは差別、暴力、差別の扇動である。反差別と反ヘイトの思想と運動は差別にも暴力にも反対しなければならない。市民による実力行使が許されるのは、正当防衛や緊急避難などの正当化事由のある場合に限られる」

「C(注:李信恵)が重要な反ヘイト裁判の闘いを懸命に続けていることは高く評価すべきだし、支援するべきだが、同時に本件においてはCも非難に値する。」

「反差別・反ヘイトの闘いと本件においてCを擁護することは矛盾する。」

「しかし、仲間だからと言って暴力を容認することは、反差別・反ヘイト運動の自壊につながりかねない。本書が指摘するように、今からでも遅くない。背筋を正して事実と責任に向きあうべきである。」

真っ当な意見である。

次いで、鹿砦社元社員として、李信恵支援のため裏で蠢動していた藤井正美に貸与していたパソコン(鹿砦社所有)から出てきた、勤務時間に行っていたツイッター、メールを解析した(第4弾本135ページから178ページ)。これは当初、第3弾本に掲載する予定であったが、データが膨大な量に及び、整理と解析の作業が遅れ第4弾本に掲載したものである。尚、私は在職中問題を起こして解雇や退職に至った者に対しては「武士の情け」で後からしつこく追及しないできたが、藤井に対しては、あまりに悪質なので給与返還等を求めて大阪地裁第16民事部に提訴している。藤井代理人は、またしても神原弁護士である。

第4弾本に付けたCDは広く衝撃を与え、誰かがこれをYou Tubeにアップし、現在8万人近くが視聴している。

この第4弾本に対しても李信恵は「不法行為」として6箇所を挙げているが、これらも全くの事実であり、事実に基づく公正な論評であり李信恵の主張は失当である。

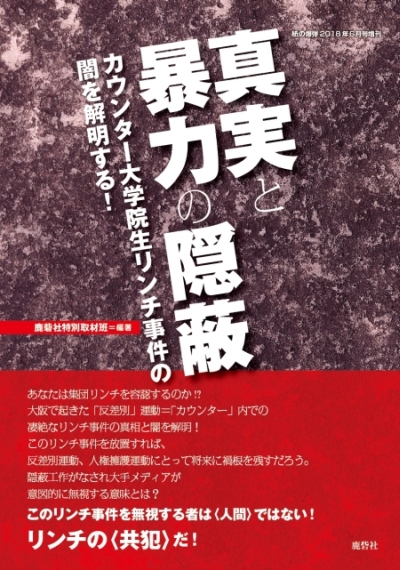

(5)第5弾本『真実と暴力の隠蔽──カウンター大学院生リンチ事件の闇を解明する!』

第5弾本は、対李信恵第2訴訟提訴以後に発行され、第2訴訟では訴外となっている。私たちがリンチ事件の被害者支援と真相究明に関与してから2年余り経ち、リンチい被害者Mが李信恵ら5人を訴えた訴訟の1審判決が下された後に発行され、1審判決の分析を主な内容として構成されている。

巻頭第1項に、被害者Mの手記が掲載されているが、Mはこの間リンチの後遺症(PTSD)に苦しんできたことを述べている。それはそうだろう、リンチ直後の顔写真やリンチ最中の阿鼻叫喚の音声から推認できる凄惨なリンチを受け後遺症に悩まないわけがない。李信恵がいやしくも「人権」という言葉を語るならば、リンチ被害者の苦しみを理解しMの人権を慮るべきではないのか!?

本書後半に、このリンチ事件に関心を持つ5人へのインタビュー・座談会の内容が掲載されている。このうち、中川淳一郎(ネット評論家)を除き、一時は李信恵らと「カウンター」活動に関わった者である。凛七星(歌人)は、李信恵代理人・上瀧浩子弁護士やMと活動を共にした者。三輪吾郎(自営)も、李信恵らと「カウンター」活動を行った者で、2人ともリンチ事件後に活動から離れているが、内部の事情が詳らかに語られている。

さらに、木下ちがや(大学講師)と清義明(自営)も、「カウンター」活動に関与しつつも、東京在住で地理的にも遠いことなどもあってか李信恵には批判的で距離を置いていた者である。

ここでも内部事情がディープに語られ、発行直後から話題が沸騰し、木下などは、李信恵や彼女の支持者、仲間らから激しい攻撃を受け謝罪に追い込まれている。

中川淳一郎にはネット関係の多くの著書や雑誌連載(最近『紙の爆弾』でも連載している)があるが、中川は、「カウンター」の初期の段階から、これを見つめてきて、『ネットの反差別運動の歴史とその実態』(NEWSポストセブン)という長大なレポートもあり私たちも大いに刺激を受け参考にさせてもらった。

以上鹿砦社がこれまで発行してきた5冊の本について概要を記述してきた。昨今「切り取り報道」といって、都合のいい箇所を切り取って報じる手法が批判されているが、これら5冊の本は「切り取り報道」、つまり資料をつぎはぎしたり組み合わせたりして編集したものではなく、時間と労力と資金を費やし綿密な調査・取材に基づいて記述し編集したものである。鹿砦社50年の社史で、これほどまでに時間と労力と資金を注ぎ込んだ書籍・雑誌のシリーズはない。総計800ページ余りになることからも判るであろう。

また、第4弾本35ページから38ページに列挙しているが(諸事情を配慮し掲載していない者が一部いる)、その都度質問書や取材申込書を送った者は、当初は40名ほどだったが、その都度増え第4弾本には80名を超えた。遺憾ながら、これに応じてくれた者は多くはない。忌まわしい凄惨なリンチ事件から逃げたと言われても致し方ないが、その他にも有名・無名問わず数多くの人たちに取材してきた。取材源の秘匿の原則からいちいち名を挙げることはできないが、私たちとしては最大限多くの人たちの意見を聞く努力をし、事実解明を積み上げてきた。

その結果、私たちはリンチ事件の発生は事実で、李信恵ら5人がこの現場に居たことも事実、李信恵がMの胸倉を?んだのを合図に一方的に激しいリンチが始まったことも事実、その前に李信恵は、みずから供述しているように「日本酒に換算して1升」ほどの酒を飲み酩酊状態にあったことも事実、リンチを止めなかったことも事実、リンチの間悠然とワインを飲んでいたことも事実、救急車などを呼ばなかったのも事実、さらにはリンチで瀕死の状態の被害者Mを師走の寒空の下に放置して立ち去ったのも事実、である。人間として考えられないことであり、人道上も道義上も倫理上も到底許すことはできない。李信恵に「人権」という言葉を口にする資格はないと断じる。

第1弾本から第4弾本で「不法行為」として摘示された箇所を解析し公正に判断されるには総計800ページに及ぶ原本を読解し、それらの文脈から判断されるべきである。

(6)「デジタル鹿砦社通信」上の発信について

鹿砦社は、このリンチ事件に限らず、その時々の出来事について「鹿砦社通信」において申し述べてきた。もう20年以上にもなる。当初はファックス同報通信でマスコミ・出版関係者ら100人余りに毎週送り、ここ10年ほどはネットでブログ化し「デジタル鹿砦社通信」として発信している。

リンチ被害者Mが李信恵らリンチの現場に同座した5人を提訴した裁判の経過報告について、その都度、「鹿砦社特別取材班」名義、松岡名義でレポートしてきている。裁判の支援者としても、リンチ事件の取材者としても当然の行為である。李信恵は、この「デジタル鹿砦社通信」の6箇所について「不法行為」として挙げ削除を求めている。そこで、あらためて全文(略)を読み直し精査してみたが、全く事実であり、これに基づいた公正な論評であり、李信恵の主張は失当である。

《5》鹿砦社発行出版物、及び「デジタル鹿砦社」の記事に対して李信恵の言う「名誉毀損」「不法行為」は失当である

上記(前回参照)鹿砦社発行出版物は、地道な調査・取材に裏打ちされ、事実を積み重ねて記述し編集されたものであり、原告が摘示している箇所は全て真実であり、鹿砦社は真実と見なし掲載し発行したものである。時間と労力と資金を費やして調査・取材したもので、総計800ページ余りにも及び、真実、もしくは真実と見なすに相当するものと思慮する。これだけやって「虚偽」だとか「デマ」だとか言われると、どのような調査・取材をすればいいのか。

また、ブログ「デジタル鹿砦社」の記事も、裁判や判決など、その都度都度の出来事の報告であり、「虚偽」の記述などはない。

上記記事や記述においては、慎重に慎重を期しているし、私たちが我慢ならず提訴(鹿砦社勝訴の第1訴訟)したように李信恵には汚い言葉や表現が多いが、鹿砦社の上記出版物やブログ「デジタル鹿砦社通信」等での表現には気を配り、時に激しい表現はあっても汚い表現はないように努め、チェックにチェックを重ね、推敲に推敲を重ねて編集し自信を持って発行したものである。

さらには、第2訴訟の訴状はじめ、たびたび李信恵が「リンチ事件の首謀者ではない」云々の表現があるが、私たちは綿密な調査・取材の結果、やはり「リンチ事件の首謀者」と認識せざるを得ない。リンチの現場に同座した5人で、例えば実行犯のエル金こと金良平を「首謀者」とは言えないし、他の者もそうである。わずかに最年長者の伊藤大介がサブ的な存在と見なされるが、李信恵以外のこのグループの4人は、李信恵の親衛隊的な性格を持つものであり、李信恵が「リンチ事件の首謀者」であることは言うまでもない。[つづく]

◎「カウンター大学院生リンチ事件」被害者支援と真相究明の闘い、この3年間に思ってきたこと(全3回) 鹿砦社代表 松岡利康

[1]2019年3月4日公開

[2]2019年3月5日公開

[3]2019年3月6日公開