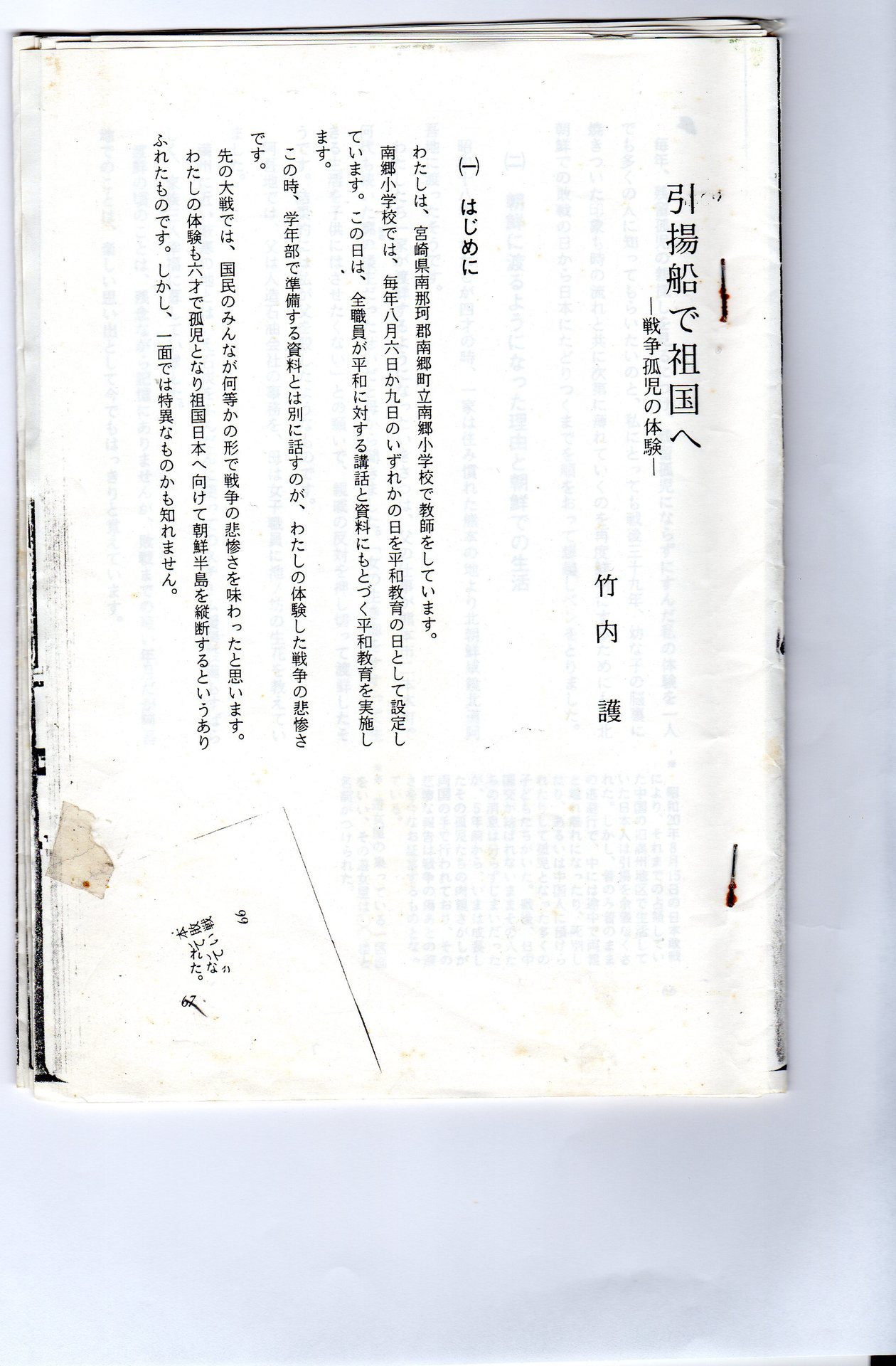

先日、母親から古びた文集のコピーをもらいました。一昨年亡くなった従兄の竹内護(まもる)さんが書いたものでした。護さんは長年宮崎県下で小学校の教師をし、これを全うされました。

護さんが終戦後朝鮮半島から命からがら栄養失調の状態で帰還されたことは生前聞いていました。

「先の大戦では、国民のみんなが何等かの形で戦争の悲惨さを味わったと思います。

わたしの体験も六才で孤児となり祖国日本へ向けて朝鮮半島を縦断するというありふれたものです。しかし、一面では特異なものかも知れません。」

こうしたことが「ありふれたもの」だった時代、護さんも幼くして戦争に巻き込まれます。

1943年(昭和18年)、護さんが4歳の時、一家3人は住み慣れた熊本の地より北朝鮮に渡ったそうです。北朝鮮で父は人造石油会社の社員として比較的裕福で「幸福に暮らしていました」。

「そんなわたしたちの家族に不幸が訪れたのは、昭和二十年の八月でした。」

「そして、八月十四日、会社の方より『明日から一晩泊りで社員ピクニックを催す』との連絡がありました。」

「何も知らないわたしたちは歌など歌いすっかりピクニック気分にひたっていました。

それが、八月十五日のことでした。ところが、社宅より相当離れた所まで来た翌朝、会社の幹部の人より『ピクニックに参加した人たちに話があります。』と告げられ、みんながやがや言いながらも一か所に集まりました。

その時の話は、『実は日本は、昨日戦争に負けました。そこで、これから日本へ向けて避難します。』と言う意味のことでした。

話を聞いたみんなはびっくりしました。楽しいピクニック気分も一度にふっとんでしまいました。」

そうして、日本へ向けて「避難」が開始されます。

長い逃避行の中で、身重だった母と、突然閉鎖された鉄橋で離ればなれになってしまいます。その後、母はなんとか故郷・熊本へ辿り着いたということです。

父と二人で逃避行を続け、興南で引揚船が出るというデマに乗って興南に行くと、そこは収容所でした。

収容所では強制労働の日々で、そのうち父は酷い凍傷にかかり、ますます酷くなり父は自殺を図り亡くなりました。

収容所では、時折軍用トラックがやって来て、

「髪の長い人、つまり女の人を連れ去って行くのでした。女の人の悲鳴がいつも聞こえました。このようにして連れて行かれた女の人たちは、二度と帰って来ませんでした。」「母と離別し、父とは死別して名実ともに孤児になったわたしは、お年寄りのグループに入れてもらい、収容所をぬけ出し再び祖国日本に向けて南下の旅を始めました。」

そうして何度も三十八度線を越えることを試みるも失敗を繰り返しますが、

「おとしよりたちが、色のついた大きな紙のお金を何枚か漁師に渡し」

「ヤミルートを通して、やっとのことで三十八度線を越えることができたわけです。」

一方、離別した母親は、身重だったところ途中で産気づき、双子の女の子(つまり護さんの妹)を山の中で生みましたが、1人はすぐに亡くなり、もう1人は1カ月ほど生きて亡くなったそうです。

「そんな時、母は心の中で、『たとえこの子が死んでも護は必ず生きて帰る』と信じて疑わなかったそうです。母のこの願いで、わたしは生きて帰れたのかもしれません。」

そうして、三十八度線を越えた護さんらはソウルの孤児院に入れられ、院での粗末な食事では耐えられず、時々街に物乞いに出たそうです。

物乞いは「子供心にも、みじめで恥ずかしい気持ちになったものです。」

「そんな中で、時々、夜になると孤児を慰問に来てくれるアメリカ軍の将校さんに会うのが、唯一の楽しみでした。

なぜかと言うと、チューインガムやチョコレートなどの美味しいお菓子やおもちゃを持って来てくれるからです。」

「地獄に仏」ということでしょうか。──

そうして、なんとか引揚船に乗ることができ、「なつかしの祖国日本の山々を見ることができ」たのです。

時に昭和21年6月11日のことでした。すでに終戦から10カ月も経っていました。

引揚船が博多港に着くと、孤児らは本籍地別に分けられ、両親の名前と本籍地を言うと熊本行きとして送られることになり、熊本に着いたらまた孤児院に入れられました。

「熊本市は、両親の出身地だし、母は元気で帰国したことを知っていましたので、母にはすぐ再開できると思っていました。

しかし、敗戦の混乱のせいかなかなか会えませんでした。」

ある子供のいない学校の先生が護さんを養子にもらいたいという申し出があり、この期限の日の昼すぎに母が孤児院にやって来たのです。実に11カ月ぶりの再会でした。

「思えば苦しい旅でしたが、そんな中で、私が無事帰国できたのも、名も知らぬ多くの人々の善意のおかげだと思います。」

そうして、

「敗戦という未曽有の混乱のさなか、人間の醜さを嫌という程に見せつけられた中で、きらりと光った同胞愛と人間性を、これら恩人たちのためにも知ってもらいたく、また、一人の一人の子どもが受けた戦争の悲惨な体験をも知ってもらいたく、そして、二度と再びこのような事が起こらないように念じペンをとった次第です。」

その後、護さんは鹿児島大学に進み、卒業後は宮崎で小学校の教師となります。在学中に60年安保闘争のデモにも参加したと聞いています。それは、

「これから先は戦争そのものは勿論、それにつながることへも常に反対し、教え子たちには、ずっと私の体験を語り継いでいきたいと思います。

それが、残留孤児として親探しもせず、幸せに暮らしているわたしの義務だと思うからです。」

正直、護さんがここまで苦労されたとは知りませんでした。この文集のコピーで初めて知った次第です。貴重な戦争の記録です。生前もっといろいろ聞いておけばよかったと悔いています。

私ごとになりますが、1972年夏、この年の2月に学費値上げ反対闘争で逮捕・起訴され、私なりに将来に向け苦悩していたところ宮崎の護さんを訪ねました。「お母さんも心配しとらしたぞ」と言って、宮崎の観光地をあちこち連れて行ってくれました。護さんなりの激励だったかもしれません。途中サボテン公園に行くと父兄が声を掛けてきました。朝も早くから子供らが家に来て騒いでいました。父兄や子供らに慕われた先生だったようです。

なお、護さんは昭和14年4月生まれ、同18年北朝鮮阿吾地に渡り、同21年帰国。同38年鹿児島大学卒業、以後宮崎県下で小学校教師を務める。この文集は戦後39年の1984年(昭和59年)に作成されました。

(松岡利康)

◎『季節』 amazon https://www.amazon.co.jp/dp/B0DB1GZ5CM/