わたしが雑誌を編集している出版社に、突如として大量の注文票が入ってきた。いずれも大手取次会社である日販(日本出版販売)のNET集品(北区王子事業所)だった。注文の数が半端ではないのだ。注文は過去の在庫品数十点におよぶばかりか、それぞれが複数の冊数なのである。注文は本体価格で総計、じつに30万円以上におよんだ。月に10万円もいけばいい既刊の注文が3倍にもおよんだのは、わずか3日ほどの出来事である。担当者は在庫を倉庫から取り寄せるのに苦労したという。

これが「薄利多売」(社長談)の鹿砦社なら不思議ではないかもしれないが、その版元の本は、本体価格が3000円以上の人文系の専門書ばかりなのだ。売れない本ばかり出しているように見えるが、大学の研究者たちの講義での教科書採用を見込んだ殿様商売的な出版事業を行なっている版元である。春の教科書採用品いがいに、こんなに注文が来るのは珍しいことだ。この現象は、いったい何なのだろうか?

ここで一般の読者のために、出版社と取次の関係をあらためて解説しておこう。周知のとおり、出版社が新刊を出すと、本は取次会社をつうじて書店(本屋さん)に配本される。これをパターン配本という。いっぽう本の注文は一般の読者が書店で依頼し、書店から出版社に注文書が出される。電話やFAXで注文をすることも少なくない。これはネット販売でも同じで、ネット販売書店(アマゾンや楽天ブックス、e-honなど)から出版社に、日販などの取次会社を通して注文票が送られ、そのルートでネットへの出荷が行なわれてきた。

ちなみに、出版社は取次に正味(本体価格の)67~73%ほどで本を納品し、書店の取り分は15%前後である。これが雑誌ならば出版社の正味が63~65%で、書店の利益がすこしは多くなる。いずれにしても、頑張って本や雑誌を10万円分売っても、書店は15000円ほどしか儲からない仕組みなのだ。本が売れなくなった昨今、個人経営の書店が廃業するのは仕方がないことなのかもしれない。出版不況は出版社も取次会社も同様である。

書店で本が売れなくなった理由は、巷間に言われている活字離れだけではない。かつて5万店といわれた書店が2万店を切るようになった現在、ネット販売と電子書籍が本の売り上げの2~3割を占めるようになったといわれている。パソコンで注文すれば本屋に行く時間も節約できるし、最大手のアマゾンは中古市場のオークションでもあるから、何よりも本を安く買える。かく言うわたしも、手っ取り早く目的の本を手に入れるために、書店に足を向けるよりもアマゾンを使ってきた。書店の品揃えの悪さも一因なのだが、ネットで注文するほうがラクなのである。

じつはそのアマゾンが、上記した日販と揉めていたのだ。冒頭に紹介した日販からの大量注文の謎も、そこにあった。

最初にアマゾンから出版社に「e託」なる委託販売の案内があったのは、昨年(2017年)5月のことだった。それまでアマゾンは日販から本を仕入れて、おそらく販売マージンは15%前後で販売してきたはずだ。そのほかにも、上記したとおりアマゾンは中古市場でもあるので、古本屋からの出品から利益を得ていただろう。

すこし話はそれるが、このネットの中古市場が出版社にとっては難儀な問題でもあった。かりに新刊がアマゾンの在庫に10冊入ったとして、評判の本なら一両日で売切れてしまう。そこで、この本は売れるんだなと見込んだ古本屋がすぐに買い入れた新刊を、高値でアマゾンに出品してしまうのだ。その結果、定価のある新刊にもかかわらず、アマゾン市場では古本に高額のプレミアム価格が付いた状態になってしまうのである。したがって、新刊はアマゾンでは売れなくなる。そんな事情を汲んでかどうか、アマゾンは出版社に直の委託制度(e託)を持ちかけてきたのだろうと思われる。新刊を売りたければ、直の取り引きをしましょうよと。

昨年の6月末をもって、アマゾンは日販からの仕入れを終了して、出版各社と直の「e託」に移行するはずだった。しかし、少なくともわたしが知るところ「e託」の契約をしないまま、アマゾンは日販から仕入れていたはずだ。なぜならば、わたしが関わっている出版社は「e託」の契約をしていないのに、新刊がアマゾンに納品されていたのだから――。

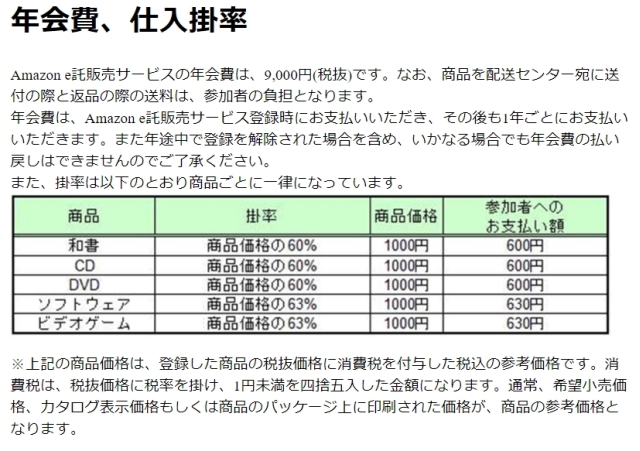

それが急転直下、冒頭にのべた日販から大量注文があった数日後に、アマゾンから「e託の契約を是非」という電話があったのだ。ようするに、日販からはもう仕入れないのでe託で契約(年会費9000円)をして欲しいと。

したがって、日販が既刊を大量に注文してきたのも、アマゾンの動きに対応したものに違いない。日販はネット販売では「Honya Club」という販売サイトを持っているので、大量注文は自社販売でアマゾンに対抗するものと思われる。

読者にとってはアマゾンであれ日販であれ、安く本が手に入るのであればそれでいいだろう。いったん加入してしまえば、支払いもカードで決裁できるし、ネット販売は中古市場でもあるので価格が安い。

だがそのいっぽうで、アマゾンが持っている経済合理主義、あるいは新自由主義的な価格設定が、出版文化そのものをいとも簡単に突き崩してしまう危険性にも留意しなければならないだろう。売れるか売れないかだけのビジネスの基準を持ち込まれてしまえば、出版文化は成り立たない。たとえ今は売れなくても、本が読者を待つことを許容しなければ、出版文化はなくなってしまうのだから。アマゾンが出版文化を擁護する会社であり、なおかつ出版社との信頼関係を構築できるかどうか。わたしの知る限り、アマゾンの「e託」に躊躇している版元が多いのは、そんな理由であろう。

もうひとつの問題は、出版社の足元をみるかのような取引条件である。今回、アマゾンが出版社に提示した取引内容は、上記の年間9000円はともかくとして、本の正味が60%なのである。人文系の出版社には、後発でも68%のところもある。現状が62%(67%の正味に歩戻し5%=配本しただけでマージンが発生する。で62%)でも、これは受け容れやすいかにみえる。だが、どこまで下げられるか不安をぬぐえない。

たとえば数年前の記事をたどってみると、アマゾンは出版社との取り引きに大手取次よりも高率の正味を提示していた。甘言のようにも思える。それが一転して60%という低い正味になっているのだ。たしかに大手取次(いまやトーハン・日販しかない)も、ことあるごとに出版社の取引条件を改悪してきた。差別正味(大出版社を優遇する)にも問題はあった。お役所的な体質には、小出版社の経営者は辟易してきたはずだ。

しかしそれでも出版社ごとの事情に応じて、取次会社が支払い条件の便宜を払っていたことを、わたしたちは知っている。60%という正味を提示したアマゾンに、個別の条件を呑みこむ裁量の余地があるのかどうか。出版各社は見守っているのが現状ではないだろうか。差別正味や支払い保留で辛酸を舐めてきた出版社にとって、アマゾンに対する大手取次の対応も、ここは見極めたい気分なのではないだろうか。

▼横山茂彦(よこやま・しげひこ)

著述業・雑誌編集者。著書に『山口組と戦国大名』(サイゾー)など。