テレビドラマになった『命売ります』は、三島由紀夫没後45年(2015年)に筑摩文庫編集部がポップをつけたことから、1ヵ月に7万部が重版された。そのまま売れつづけ、2年にわたってベストセラーになった。

ドラマのほうはBS放送(日本テレビ系)ということもあって、いまひとつの反響のようだが、現代風にアレンジされた展開はなかなか面白い。今後、原作にある某国のスパイがどう絡んでくるのか、楽しみにさせてくれる。

ところで三島由紀夫の大衆小説で、なおかつ死をあつかったものが売れている現象をどう考えればよいのだろうか。そもそも三島はこの作品で何を描こうとしたのだろうか。

周知のとおり、三島はこの作品を書いた68年には祖国防衛隊を盾の会に改名し、全共闘運動と三派全学連の騒擾をまのあたりにしていた。前年には『葉隠入門』を発表し、死をかたわらに置く行動の人となってもいた。しかし、この作品の主人公羽仁男は、けっして行動的な人物ではない。三島の語るところでは、

「小説の主人公といふものは、ものすごい意志の強烈な人間のはうがいいか、万事スイスイ、成行まかせの任意の人間のはうがいいか、については、むかしから議論があります。前者にこだはると物語の流れが限定され、後者に失すると骨無し小説になります。しかし、今度私の書かうと思つてゐるのは、後者のはうです」(作者の言葉「週刊プレイボーイ」)ということだ。羽仁男が成りゆきまかせ、偶然の連続で生きながらえるのは、作家の意図によるものだ。

三島がこの作品に仮託したものがあるとすれば、おそらく死を前にした人間がどんな心境で、どう行動するのか。あるいは死の覚悟というものが、どれほど強靭なものなのかを試したものと思われる。死の決意は、すでに胸のうちにあったはずだ。この年の夏に、三島は埴谷雄高との対談(『批評』68年夏季号)で、八代目市川団蔵の死について、こう語っている。

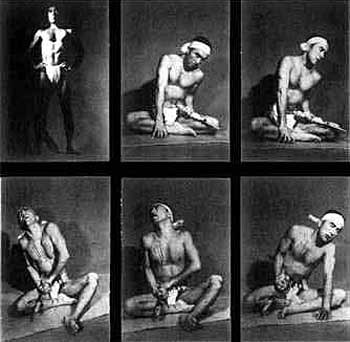

「名優は自分が死なないで、死の演技をやる。それで芸術の最高潮に達するわけですね。しかし、武士社会で、なぜ河原乞食と卑しめられるかというと、あれはほんとうに死なないではないか、それだけですよ」

埴谷雄高は「僕は暗示者は死ぬ必要はないと思う」と返しているが、三島は即座に「いや、僕は死ぬ必要があると思う」と反駁する。すでに三島にとって70年11月25日の死は、予定のうちに入っていたことになる。自分の死後を案じて、川端康成に子供たちのことを託すのは、翌年(69年)8月の手紙である。

65年から69年にかけて、三島は3本の映画「からっ風野郎」「憂国」「人斬り」に出ている。いずれも死ぬ役で「憂国」は自作自演で切腹心中、「人斬り」も切腹する田中新兵衛(薩摩藩士で、岡田似蔵らとともに幕末四大人斬り)役である。三島が切腹同好会に出入りしていたことも、つとに知られるところだ。やはり『命売ります』は、作家が死をかたわらに描いた作品なのだ。生と死の線上に人間ドラマをみつめ、そしておびただしい死を描きながら自分の死のありかたを俯瞰する。

フラメンコダンサーにして三島研究家の板坂剛によれば、三島由紀夫は「宮中で天皇を殺して腹を切りたい」のが本音だったという。この発言はじっさいに、文芸評論家の磯田光一が三島から聞いたものだ。天皇に忠義を奉じて死ぬはずの三島が、天皇を斬るというのだ。板坂は『三島由紀夫は、なぜ昭和天皇を殺さなかったのか』(鹿砦社新書)のなかで、けっして右翼には理解できないフレーズを枕言葉に、三島由紀夫の精神の闇に踏み込んでいく。いや、精神などという言葉は三島が嫌悪した西洋の教養主義であって、肉体と知性の謎というべきかもしれない。

天皇を殺して、自分も切腹する。この一見して支離滅裂な筋書きはしかし、ディープな三島ファンにはそれほど愕くようなものではない。2・26事件の霊魂が昭和天皇を呪詛した『英霊の殸』は、失われた国体の挽歌である。皇族の婚約者と禁忌を犯す『春の雪』の松枝清顕も死ぬ。美の象徴である金閣寺を焼くことで、その美を永遠のものとした『金閣寺』の主人公。そして死ぬ大義をもとめて、財界の大物を刺殺したのちに割腹した『奔馬』の飯沼勲。三島にとって死の大義は、70年安保闘争における全学連の内乱に乗じて、治安出動する自衛隊とともに戦い、そこで斬り死にすることだった。

だが、その全学連の安保闘争が不発に終わり、刀の出番がなくなったとき、自衛隊の国軍化のための決起という意味不明の市谷決起が行なわれたのである。死にたいが死ねない『命売ります』の主人公・羽仁男はやがて、秘密警察とまちがわれて殺されそうになるなかで、ひたすら生きたいと思うようになる。そこを突き詰めれば、読者(視聴者)の視点は「目的のある死」の裏返しとしての「生きる目的」ということになるはずだ。そこではすでに、生と死が同義である。明らかにそこで三島は、死の舞台設定を考えていたのである。理由のない偶然の死ではなく、必然性に満ちた死。すなわち大義による永遠の生を――。

いっぽうで三島由紀夫の死は、政治的な行為でありながら芸術の完成でもあった。なぜならば『天人五衰』の結末で、すべてが唯心諭(阿頼耶識)が支配する「空(くう)」を明らかにしているからだ。俺がつくってきた芸術はすべて「空」であって何もなかったのだと、言ってしまえば「夢オチ」で締めくくったのである。市ヶ谷自決の陳腐な檄文よりも、ヒロイン聡子に過去をすべて否定され、「何もないところにきてしまった」本多繁邦(『豊饒の海』の主人公)の感慨こそ、じつは三島が読者に味わって欲しかったものに違いない。三島の周到な仕掛けによって、われわれは置き去りにされたのである。

▼横山茂彦(よこやま しげひこ)

著述業・雑誌編集者。著書に『山口組と戦国大名』(サイゾー)など。