聞こうとする心があるなら、耳が聞こえなくても

何の問題があるのですか。本当の「聾」、

癒しがたい「聾」とは、聞こうとしない閉ざされた心を言うのです。

2018年6月に刊行された、フランスに生まれアメリカに渡ったろう者教師ローラン・クレールの語り形式による大河物語のようなノンフィクション『手話の歴史』(ハーラン・レイン著:築地書館)。上の言葉は、エピグラフとして記された、文豪ヴィクトル・ユーゴーがろう者フェルディナン・ベルティエに贈ったものだ。これは、10月13日よりアップリンク渋谷ほか全国で順次公開されるドキュメンタリー映画『ヴァンサンへの手紙』(レティシア・カートン監督)にも共通するメッセージであり、テーマ。いずれにも、手話という大切な言語を奪われているろう者たちの苦悩や怒り、悲しみ、そして手話を用いる喜びや手話表現の美しさなどが描かれている。

筆者自身は、小学生の時に手話の五十音や簡単な数の数え方のみを覚え、現在の活動では現場や集会などでろうの人に出会うこともあるという程度。しかし、上記の作品を通じ、初めて手話の背景や排除、闘いの歴史を知り、より多くの人にも知ってもらうことを願っている。また、これらの作品は、言語とは何か、コミュニケーションとは何か、表現とは何かをも問うてくるのだ。

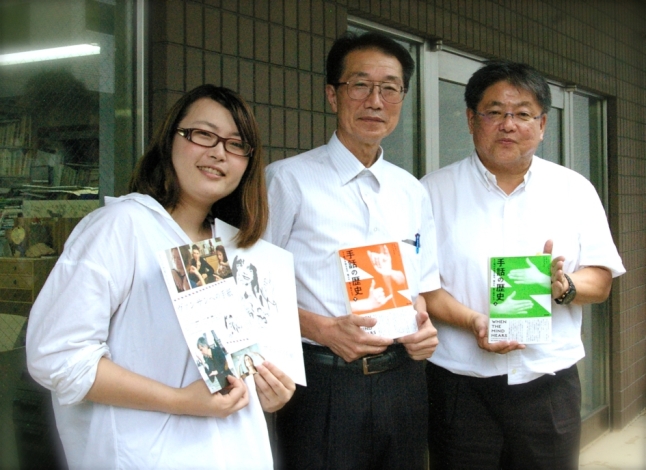

今回、『手話の歴史』を訳した斉藤渡さんと監修・解説を担当した前田浩さんに、『ヴァンサンへの手紙』をアップリンクと共同で配給する「聾の鳥プロダクション」の牧原依里さんから、第2回 手話を禁じた「ミラノ会議」の影響に引き続き、お話を聞いて(見て/読んで)いただいた。第3回である今回が、最終回となる。

◆従来の医療モデルを壊し、ろう者のあるがままを認める運動を

牧原 フランスでは、聴者が手話を学びたいと思ったら、ろう協会が主催している手話講座を受けることができます。また手話通訳者になるための大学もあり、手話通訳者の育成システムが整備されている。手話が言語であることが尊重されている印象があります。日本では、聴者が手話サークルで学び、通訳者になる道がほとんどです。

また日本では聴者が手話の指導を進めている部分がありますが、フランスでは手話指導はろう者自身が進めていくものという考え方が一般的です。

前田 日本のろう学校で手話を使ったり学んだりする環境はできてきてはいますが、きこえない子どもたち自身が成長した時に、地域や職場で手話を教えたり説明したりできるようになるためのカリキュラムが組まれていないのが実状です。

学校を卒業した彼らが、地域で手話講習を担当するには、手話言語に関する技術面・知識面でまだまだハードルが高いと感じます。

斉藤 映画では、ろう者のステファヌが手話を教育する際、単語だけを教えるのでなく、目線の話をしたり、身体表現としての視覚言語の大切さを伝えたりしていましたね。

牧原 フランスの手話は図像性が強いのが特徴。目でみて分かるというのが大変魅力的ですね。さて、今までの話に出てきたように、ろう者と社会の間で様々な問題が起こっていますが、この問題をいわゆるマジョリティの聴者に関心を持っていただくにはどうしたら良いのか。聴者の斉藤さんにお伺いしたいです。

斉藤 難しいですね。地道に努力し、具体的な場所で、その事情に合わせてやっていくしかありません。私は聴者とろう者双方の話を聞き、互いをつなぐという支援が仕事です。よい例があれば、それを広げていくということかな。私は大学3年生で初めて聞こえない人や聞こえにくい人と出会い、その人たちや聞こえるほかの仲間と一緒に、どうしたらお互いが通じ合えるのかを考えることから始めました。手話の使用についても悪戦苦闘。でも、お互いがつながるために手話がありました。また、京都の左京区の手話サークルに通うなかで前田さんとも出会いました。これらの経験が人とのつながりを考える基本となり、聞こえない人との関わりと自分自身とは切り離せないものになったのです。

牧原 なるほど、人とのつながり。斉藤さんと映画の主演でもある聴者のレティシア・カートン監督に共通点がありますね。自分にとっての身近な人をテーマに撮影すると監督はおっしゃっていた。そしてレティシアとヴァンサンがつながるために手話があった。斉藤さんも、さまざまな方々との出会いで、耳が聞こえない人との関わりが人生の一部になったのですね。そしてやはり、「電話リレーサービス」などが普及すれば、より生活はスムーズになり、また聴者との交流も拡大していくのかもしれません。そこで、日本のろうコミュニティの未来は、どのように変わっていくとお考えでしょうか。

前田 昭和60年代から平成にかけては、様々な法改正の取り組み、そして手話通訳の制度化という差し迫った運動課題がありましたが、そうした中で手話の国民的認知が広がっていきます。地域の小中学校で手話の歌が歌われたり、さまざまな場面に手話通訳が派遣・配置されたりしていったのです。

しかし、真の意味でろう者の生活のクオリティが飛躍的に向上していったか、ろう者自身の言語意識が高まってきているかを考えるとき、福祉の文脈をはじめ、ろう者がどこで生きていこうにも伸びやかに生活できる土壌が必要です。映画『ヴァンサンへの手紙』にもありましたが、手話を用いる言語的マイノリティとして、同時に、日本語をもちいる生活者としてろう者を理解してほしいということです。

医療モデルという問題で、現在進行中の大きな問題は、人工内耳の装用者が急速に増えてきていることです。これは、以前に耳鼻科の高名な先生がおっしゃっていたことですが、日本の耳鼻科は、アメリカの外科医学の「有効と判断すれば外科的手術に躊躇はしない」という考え方の流れの影響を受けている部分があるとのことです。人工内耳に関しては、さまざまな生活上の制限や身体に残る手術痕等のことが指摘されてきたのですが、幼い子どもに人工内耳のオペを受ける判断の基本もなく、自己決定権が十分でない状況の中で、保護者に決断が迫られるわけです。

大学医学部の研修カリキュラムの中で、ろう者だけではないですが、様々な障害者当事者からじかに学ぶ研修をきちんと入れていく必要があると思います。障害者当事者と数日間、ともに共同の作業なり取り組みを行うプログラム等、企画はいくらでも可能ですから。

ただ単に理解してほしいと訴えるのではなく、さまざまな分野の方々に「一緒に勉強しませんか」と呼びかけていくスタンスが大切ですね。

斉藤 「与えることは奪うこと」ということについて、考えなければなりません。育児や教える場において、何かを与えることは、それ以外のことを与える機会を奪うことになります。また、手話を学ぶ機会や方法は増えていますが、手話通訳者が育成されているとはいいきれません。私たちの時代のように、ノウハウを自ら探さなければならなかった状況とは異なっています。家庭でも学校でも、機会を与えることは、自ら挑むという経験を奪うことになりはしないか。このような親や教師の限界を自覚していないと、マジョリティは独善的になります。

前田 同感です。

牧原 確かに。聴者がろう者を治そうとする。『手話の歴史』でも頻繁に出てきた、悪気ないその「善意」をろう者に与えることで、ろう者は「ろう者らしく生きることを奪われる」という解釈もできます。

私自身、将来は口話が主流となるろう者がさらに増え、手話を用いる人が「遺産」となってしまうのではないかという危機感を抱いています。そんな中、『手話の歴史』や『ヴァンサンへの手紙』はろう者が今まで生きてきた歴史を受け継いでいく、重要な役割を背負っている大切な作品といえると思います。

本日は、ありがとうございました。(了)

配給:アップリンク・聾の鳥プロダクション、宣伝:リガード

監督:レティシア・カートン、主演:ヴァンサン、ステファヌ、サンドリーヌほか

112分/2018年10月13日(土)よりアップリンク渋谷ほか全国順次公開

◎《鼎談》排除の歴史と闘うための書籍『手話の歴史』/映画『ヴァンサンへの手紙』(全3回)

〈1〉『手話の歴史』翻訳本誕生の背景

〈2〉手話を禁じた「ミラノ会議」の影響

〈3〉『手話の歴史』翻訳本誕生の背景

▼小林蓮実(こばやし・はすみ)[文/写真] 1972年生まれ。フリーライター、エディター。労働運動等アクティビスト。『紙の爆弾』『NO NUKES voice』『現代用語の基礎知識』『週刊金曜日』『neoneo』『情況』『救援』『現代の理論』『教育と文化』ほかに寄稿・執筆。書評、映画評、著者・監督インタビューなども手がける。